对于这个问题,画家韦羲回答道:“如果山水画见得少,当然会觉得看上去都差不多,因为美术史教材过于省略,造成几幅伟大名作代表整个中国山水画史的现象,而伟大的样式往往是相似的。”“三十年前中国人还觉得西方人长得都一样,或者西方人看中国人都差不多。这是族群因不熟悉而导致的‘脸盲’。同样,如果我们只看15、16世纪欧洲各种《哀悼基督》或《天使报喜》图像,也会觉得西方人物画都差不多。”而怎么样才能识别出山水画间那些细微的差别呢?或许,你可以在韦羲的新书《小山重叠》中找到门路。在书中,你可以体验一次酣畅淋漓的山水画之旅:从青铜器的云气纹中,找寻山水的前世;从汉代画像砖和博山炉的图案中,回望山水的童年;从隋唐石窟壁画中,追索北宋伟大山水画空间、构图的来源……优游于《洛神赋图》《明皇幸蜀图》《山庄图》《溪山春晓图》等传世名画中,体会中国山水画独特的比例关系、时空结构,以及图式的生成等,捕捉中国山水画发展的脉络。“写得很艰难,因为转身就是万里,每一步都像走了三千年。”

为什么山水画看起来,都差不多?

为什么山水画看起来差别不大?这是个常见问题,也是个好问题。

很多年前就听过,现在还在。似乎简单,却不容易回答,因为涉及美术史的重大问题。这些问题不解决,没有清晰而成体系的史观,无法回答。

如果山水画见得少,当然会觉得看上去都差不多,因为美术史教材过于省略,造成几幅伟大名作代表整个中国山水画史的现象,而伟大的样式往往是相似的。而且,以往美术史论对山水画构图的多样性和风格的丰富性关注得不够,或未能有效指出,或缺乏系统的呈现。

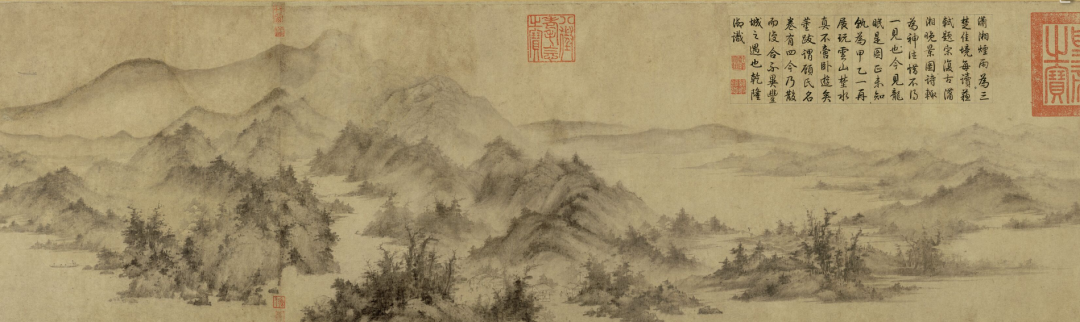

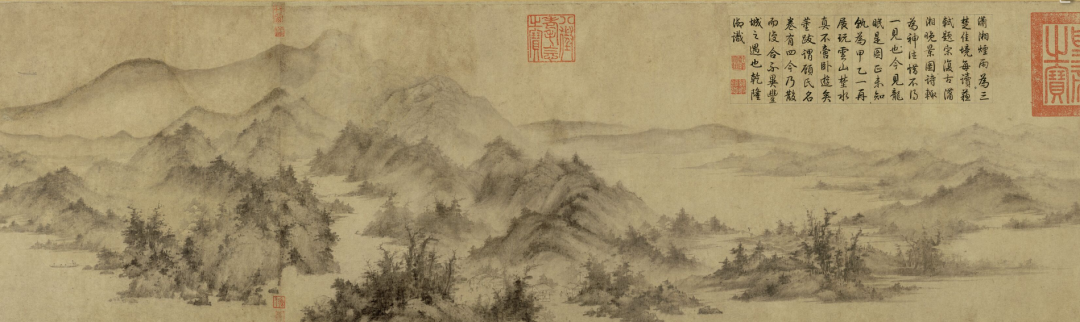

现在资讯发达,要看到更多古代山水画,不难。但普通读者分辨不出各种风格的差异,实在是因为我们和古画已经隔阂得像是异域。不必说19世纪,三十年前中国人还觉得西方人长得都一样,或者西方人看中国人都差不多。这是族群因不熟悉而导致的“脸盲”。同样,如果我们只看15、16世纪欧洲各种《哀悼基督》或《天使报喜》图像,也会觉得西方人物画都差不多。事实上,自己人都看得出各自的不同长相,原本也明白山水画的风格差异有多大,比如古人看八大山人的山水和李成的山水,如同西方人看马蒂斯和米开朗琪罗。南宋李生的《潇湘卧游图》和赵伯驹的《江山秋色图》的差别,相当于莫兰迪和鲁本斯的差别。

李生《潇湘卧游图》(局部)

李生《潇湘卧游图》(局部)

然而这困惑,不但普通读者、艺术爱好者有,甚至从业者也会有。

我遇到不少,他们都毕业于艺术院校,受过视觉训练,读过中外艺术史论专著。最近,又有建筑师问我:“山水画为什么看起来差别不大?”我说:“你指哪些?”他说有很多,包括郭熙《早春图》、范宽《雪景寒林图》、李唐《万壑松风图》这些经典。

这位建筑师应该能看出这三幅宋画是三种风格,却还觉得相似,为什么呢?可能因为这三幅宋画风格虽然不同,却属于同一类图式。因此我说,不妨把山水画理解为时空装置或建筑群,那些经典就是古代的严肃建筑,殿堂风格。在古代,伟大的建构都是相似的,是原型与变体的关系,这是世界性的现象。

比如,寺院与皇宫都有一定的格式和营造法式,各地寺庙都差不多。明清故宫的原型可以追溯到唐宋甚至更早。唐代结束,皇宫虽然毁坏,但基本样式却保留下来,传到宋、辽时有些走样;然后宋辽传到元,接着传到明清,不免一再走样—当然,这也是时代风格。但不管是时代风格也好,走样也好,基本的构架仍在。欧洲各国的皇宫或各地的哥特教堂,也都差不多。再比如,金字塔、纪念碑都差不多,因为无论外表怎样变化、如何装饰,都有基本的样式。

158.3cm×108.1cm,北宋,台北故宫博物院藏山水画也一样,有类型、有图式、有原型、有母题。如果分类看,差别就来了。比如寺院和皇宫,园林和寺院,民居和官邸,都不一样。绘画也是,古代绘画的形制有中堂、手卷、屏风、四扇屏、条幅、册页、扇面等等,其实已含有分类的意思。比如中堂往往采用高远构图,手卷最注意景物的横向联系,册页的构图最灵活多变。我们说山水画看上去都差不多,其实有一个“他者”参照,即西方风景画。我们可以从写生与模式化、实景与理想山水(或虚构山水)来观察这一问题。临摹过《芥子园画谱》,就会明白山水画全是法式,由部件组成。细泉法、平泉法、云流泉断法、山坡路径法、修竹柴门法,“法”无所不在。携琴式、折花式、抱膝式、煎茶式、独坐式、坐看云起式、渔家聚饮式,以及犬吠式、鸣鹤式、落雁式、栖鸦式,点景人物和动物都是法式。山峰、岩石、木叶、小桥、亭子、寺观、水云,都是部件,组合方法也相当模式化。

而且,离我们最近的明清时期绘画模式化相当严重。西方更重视写生,虽然也有模式化,但方向不同,程度比我们轻。中国古代实景画少,而实景画中的诸多事物也是模式化的,但它没有大规模、长时间的兴盛期。西方实景画有一段兴盛期,而且年代距今不远,即从17世纪的荷兰风景画派到19世纪的巴比松画派和印象派,乃至俄罗斯风景画派。因为写生,各地景观造成了西方风景画的差异。

中世纪以来,欧洲国家林立,各国绘画面貌相对保持独立。秦汉至今,中国虽然分分合合,大一统是流向,趋向同一。南北画风新起时有差异,不久又相互同化。

还有一个格外重要的原因导致山水画看上去“重复”。基于自己的认知,我把古代山水画史分为两个周期:晋唐宋为第一个周期,又叫“上半时”;元明清为第二个周期,又叫“下半时”。下半时绘画有很大一部分是对上半时绘画的改写、变体、“文本再生”,等于是大规模的、漫长的重复,所以“山水画看上去差不多”。

其实差很多,这种差异是两个文化周期的差异,比如传为元代王蒙的《东山草堂图》和郭熙《早春图》的差异,就是下半时画风与上半时画风的差异。普通读者不难看出王蒙和郭熙的差别,难的是辨识同时代同一种风格体系内的微妙差异,例如石涛和梅清的差异。

这只能多看,没有更好的办法。

山水画不是真实,结构从何而来?

如何而有山河大地,是禅僧的疑问。如何而有北宋伟大山水画,是我的惊愕。我总是在建筑群中遇到山水画,在山水画中遇到建筑,在山水画中看到园林。追究起来,五代南唐王齐翰《勘书图》里屏风上的湖泊环山,还是来自经变图式。把《明皇幸蜀图》往左右两边延展,增加露台与桥梁,就是《勘书图》山水屏风的结构;露台斜向旋转 45 度,则演化为荆浩《匡庐图》、明代朱端《烟江远眺图》的构图。镜头拉近,截取局部,就是李唐的《采薇图》,而伯夷与叔齐所坐的仍是石台。李昭道《明皇幸蜀图》人物动线

55.9cm×81cm,唐代,台北故宫博物院藏

范宽《溪山行旅图》、《雪景寒林图》、黄公望《九峰雪霁图》等伟大的作品,是园林与荒野山水的重叠,是假山与真山的互含,是人间与世外的相接,是人间与神界的结合,隐藏经变图的密码—圣像,圣殿与园林,透视与等级。园林是可居的山水,寺院是神的居所,透视是人的世界,超然等级是神的世界,两相重叠,构成无神的神圣图像。

王齐翰《勘书图》

28.4cm×65.7cm,五代, 南京大学藏

少年时看《雪景寒林图》,见彼岸群山,中央高峰如佛端坐,心中顿然寂静一片。然而右侧远景又很奇怪,小桥流水紧接大江,有这样的道理吗?尽管明白山水画并不等同自然真实,可是这样的结构从何而来?多年以后再看敦煌图画,恍然大悟,原来《雪景寒林图》的真身是经变图。

然而神走了,留下荒漠的寺院,大殿演变成高山,瑶池成为江湖,桥还连接着露台,但露台已化为山坡和地面。人类经过,眺望,见不到神,只有神圣超然的高山立于广大洪荒之上,洪荒底下是人间。 范宽《雪景寒林图》 193.5cm×160.3cm,宋代,天津博物馆藏经变图可以分两种模式 :一种以寺院为主,范式始于双观音造像碑经变图上层,而后唐代药师经变图、观无量寿经变图属于此类。另一种以山水为主,范式始于南朝梁《弥勒经变图》,敦煌盛唐壁画弥勒经变图也是这样,应该和表现内容有关。关联到山水画,则展子虔《游春图》右段山水的原型是弥勒经变图。再往后,五代北宋经典的高远全景图式《匡庐图》《雪景寒林图》,都和弥勒经变图属同一结构。而这一系列的前身,又可以追溯到西王母画像。所谓源远流长,就是这样的吧。另一方面,《洛神赋》图式与北魏孝子画像石棺线刻画图式也一路影响下来。南唐卫贤《高士图》是孝子画像石棺线刻画的变体。《洛神赋图》犹如山水长卷之母,五代赵幹《江行初雪图》、宋徽宗赵佶《雪江归棹图》、王希孟《千里江山图》均属此一系统,其远祖则是秦汉狩猎图。宋代赵伯驹《江山秋色图》融合了《洛神赋图》与《明皇幸蜀图》两种图式,也影响了《千里江山图》。可以说,《江山秋色图》是《明皇幸蜀图》的横向延长版,此延长版的变体又掺入了边角审美的《溪山雪意图》。在漫长的演变历程里,图式会相互影响,《千里江山图》还相当于《勘书图》屏风山水的加长版,和《江山秋色图》也有共同之处。北宋前期的山水画出现真实的比例,人在其中,何其渺小,还是唐代《明皇幸蜀图》的人物比例更可爱。作为与复古风格有关的12世纪青绿山水画,《江山秋色图》人物和山水比例就接近唐代,这也是假山景观的比例,因此显得可亲。这幅长卷有着经变图的基因,前景的原型还是曲径、小桥与露台—仙佛曾经的所在。想到这里,再看画中身穿鹤氅的高士与道人缓缓而行,仿佛又目睹叠印在底层的无神的神圣时空。然而,画中行人记得瑶池、小桥、曲径与大悲殿吗?世界艺术相通吗?人间和神的世界相通吗?自然景观和建筑设计相通吗?可以比较看几幅画,《明皇幸蜀图》、莫高窟第85窟壁画《药师经变图》、波提切利《基督的诱惑》。这些经过挑选的画排在一起,会自动让我们看到其中共同的结构,它们是心理视像,也是精神视像。而基督、佛陀、山水、建筑、舞台、剧场、自然,这些看似互不相干的事物在人类的精神世界里竟曾具有共同形式。绘画图式的发生出于理念,又由图式生成图式。绘画并非柏拉图所以为,只是模仿客观世界,只是影子的影子。

范宽《雪景寒林图》 193.5cm×160.3cm,宋代,天津博物馆藏经变图可以分两种模式 :一种以寺院为主,范式始于双观音造像碑经变图上层,而后唐代药师经变图、观无量寿经变图属于此类。另一种以山水为主,范式始于南朝梁《弥勒经变图》,敦煌盛唐壁画弥勒经变图也是这样,应该和表现内容有关。关联到山水画,则展子虔《游春图》右段山水的原型是弥勒经变图。再往后,五代北宋经典的高远全景图式《匡庐图》《雪景寒林图》,都和弥勒经变图属同一结构。而这一系列的前身,又可以追溯到西王母画像。所谓源远流长,就是这样的吧。另一方面,《洛神赋》图式与北魏孝子画像石棺线刻画图式也一路影响下来。南唐卫贤《高士图》是孝子画像石棺线刻画的变体。《洛神赋图》犹如山水长卷之母,五代赵幹《江行初雪图》、宋徽宗赵佶《雪江归棹图》、王希孟《千里江山图》均属此一系统,其远祖则是秦汉狩猎图。宋代赵伯驹《江山秋色图》融合了《洛神赋图》与《明皇幸蜀图》两种图式,也影响了《千里江山图》。可以说,《江山秋色图》是《明皇幸蜀图》的横向延长版,此延长版的变体又掺入了边角审美的《溪山雪意图》。在漫长的演变历程里,图式会相互影响,《千里江山图》还相当于《勘书图》屏风山水的加长版,和《江山秋色图》也有共同之处。北宋前期的山水画出现真实的比例,人在其中,何其渺小,还是唐代《明皇幸蜀图》的人物比例更可爱。作为与复古风格有关的12世纪青绿山水画,《江山秋色图》人物和山水比例就接近唐代,这也是假山景观的比例,因此显得可亲。这幅长卷有着经变图的基因,前景的原型还是曲径、小桥与露台—仙佛曾经的所在。想到这里,再看画中身穿鹤氅的高士与道人缓缓而行,仿佛又目睹叠印在底层的无神的神圣时空。然而,画中行人记得瑶池、小桥、曲径与大悲殿吗?世界艺术相通吗?人间和神的世界相通吗?自然景观和建筑设计相通吗?可以比较看几幅画,《明皇幸蜀图》、莫高窟第85窟壁画《药师经变图》、波提切利《基督的诱惑》。这些经过挑选的画排在一起,会自动让我们看到其中共同的结构,它们是心理视像,也是精神视像。而基督、佛陀、山水、建筑、舞台、剧场、自然,这些看似互不相干的事物在人类的精神世界里竟曾具有共同形式。绘画图式的发生出于理念,又由图式生成图式。绘画并非柏拉图所以为,只是模仿客观世界,只是影子的影子。

范宽《雪景寒林图》

范宽《雪景寒林图》

鲁公网安备37020202001852号

鲁公网安备37020202001852号